※この記事は、執筆者自身によるものです。【バイオリン弾きの私が、5歳の息子に「ピアノ」を習わせている本当の理由(AI執筆)】を作成した感想記事です。ぜひAI執筆の記事もこちらから読んでみてください。なお、AIはGemini Proを使用しています。

はじめに:AIに思考を先回りされた!

私はブログ記事の執筆のため、頻繁にAIを利用しています。

AIに執筆を指示する際、プロンプト(指示文)を入力することになるのですが、きちんとした構造のプロンプトを書く自信がありません。

ですので、いつも「ブログ記事作成のプロンプトを作成して」とAIへ指示し、プロンプトを出力しています。

AI作成のプロンプトを、コピー&ペーストし、もう1度AIへ入力し、ブログ記事を作成するわけです。

さて、前回記事【バイオリン弾きの私が、5歳の息子に「ピアノ」を習わせている本当の理由】でも、いつも通りプロンプト作成依頼を入力しました。

プロンプトの内容はこちらから確認

次の内容に基づき、ブログ記事を書くためのプロンプトを作成してください。

“””

タイトル案を3つ

ターゲット

子どもにピアノの習いごとを検討している人

子どもに音楽の習いごとを検討している人

ピアノをこれから始めようと考えている人

“””

テーマ「バイオリンを弾ける私が、長男の習いごとにピアノを選んだ理由」

2025年現在、わが家は自分、妻、5歳の長男、2歳の次男の4人家族

長男には4歳からピアノを習わせている。かたや父親の私は小さい頃からバイオリンを弾いており、今もアマチュアオーケストラに所属して活動している。妻もオーケストラを通じて知り合った。彼女もバイオリンを小さい頃から弾いてきている。

アマチュアとはいえ、わが家は音楽が得意。子どもの習いごとについて考えたとき、やはり音楽関連の習いごとはやらせたかった。

ではなぜバイオリンではなく、ピアノなのか?

音を鳴らすのが簡単。

やっぱり音が出ると楽しい。ピアノは2ステップで音が出る。ふたを開けて鍵盤を押すだけだ。一方でバイオリンの場合、音を鳴らすまでに、たくさんのステップがある。ケースから楽器を出す、肩に当てるパーツを取り付ける、弓を出す、弓の毛を張る、松ヤニを塗る、楽器を構える、弓を適切な場所で動かす。ここまで7ステップだ。もちろん音の出し方を極めるためには、ピアノもバイオリンも練習しないといけないが、最初の一音の出しやすさという視点で考えると、間違いなくピアノが取り組みやすい。子どもが1度音を出したならば、その流れのまま練習を始めてしまおう。

音の場所が視覚的にわかりやすい。

ピアノの鍵盤は左から右にかけて低い音から高い音の順番で並んでいる。楽譜に書いてある音がどの鍵盤なのか、特定できるし、仮に完璧に楽譜を読めなくても、わかる音から1つずつ辿っていけば正しい音に到達できる。鍵盤は「ドレミファソラシド」の同じ形が続くので、出す音を特定しやすい。音の高さはさておき、「ド」の鍵盤を押しているから「ド」が出ているんだ、というわかりやすさがあるため、親も子供も音楽への取り組みやすさがあると思う

持ち運ばなくて良い。

ピアノは大きくて重たい楽器だ。まず持ち運ぶものではない。外出時は楽譜だけ持てば良いため身軽だ。バイオリンは楽器の中では小さくて軽い方だが、普段持ち歩くようなカバンと比べるとだいぶ大きさがある。特に電車の中では他人の邪魔にならないよう気を使う。一応付け足しておくが、持ち運べる楽器は常に自分の楽器を使えるということが長所だ。ピアノはいつも練習している楽器と、演奏会などの本番で使う楽器は違う楽器になるということになる。これは仕方ないことだが、ピアノの欠点だ。ショパンコンクールでは、出場者たちに演奏で使うピアノを選ぶ時間がある。上手いピアニスト達は使う楽器を確かめるところから演奏が始まってるといっても過言ではない。

ピアノは1台で完結する曲が多い。

なぜならピアノは完全楽器といって音楽の3大要素メロディ、ハーモニー、リズムを表現できる楽器の1つだ。音楽的にマルチタスクを実現しているとも言える。それがかっこいい。社会人になって趣味で演奏するとき、ピアノ1台あれば良いので、気軽に取り組める。これは私からすると最も羨ましいポイント。バイオリンは主にメロディを担当する楽器なので、楽器1台で完結する曲が少ない。大抵の曲は複数の楽器が集まって完成するため、演奏仲間と予定を調整しないといけない。社会人になると、仲間と予定を合わせることのなんと難しいことか!

先生の数が多く、習う機会に恵まれている。楽器の先生の中で、ピアノの先生ほど見つけやすい先生はいない。当たり前だが、教室の距離が近いほうが通いやすい。私は東京に住んでいるのだが、行動圏内にあるピアノ教室の多さに驚いてしまった。もちろん、ピアノ教室を探す側としては、選択肢が多い分、それぞれの教室の様子を見ていかないといけない。グループでのレッスンか、個人でのレッスンか、レッスン日程の振り替えは可能か、お月謝はいくらか、そして先生の人柄はどうか…。選択肢が多いほど悩む要素は増えるが、この世はピアノを習うチャンスに溢れていることは間違いない。

以上が、私がピアノを習いごとに選んだ理由だ。

バイオリンではできないことをピアノはできる。もちろん、逆も然り。バイオリンも楽しい楽器だ。いろいろ理由を書いてきたが、わが子にピアノを習わせているのは、結局のところ私の無い物ねだりなのだ。子どもが大きくなったら、バイオリンとピアノで一緒に演奏してくれると、親としてはとてもうれしい。それまで、子どもがピアノと親をキライにならないよう、優しく、時には厳しく育てていきたい。

私のワガママ聞き連ねてしまったが、ピアノの習いごとを検討している皆さまの参考になればうれしい。

ご覧になった方は、おわかりになったかと思いますが、記事の内容が大量に書いてあります。私は、プロンプトに、思いつく限りのことを書いてしまいます。いわば「自己ブレインストーミングメモ」です。頭に浮かんだアイデアを、整理せず書き出すのですが、AIに渡すことで、そこから重要なポイントを抜き出し、新しい表現のアイデアをもらっています。

しかし、やっぱりメモの量が多い気もします。

「詳細に書くだけじゃなく、概要だけのプロンプトを作って、AIの執筆内容に、私が肉付けしていくスタイルもありだな…」

なんて考えていた矢先、Geminiから驚くべき返答が…

お預かりした情報をもとに、ブログ記事を作成するためのプロンプトを作成しました。

AIが文脈を深く理解し、より質の高い記事を生成できるよう、詳細な指示を含んだプロンプトと、手軽に使えるシンプルなプロンプトの2種類をご提案します。

(中略)

これらのプロンプトが、シソタさんのブログでの記事作成や、AIとの共作を探る活動の一助となれば幸いです。

なんということでしょう、私の心を読んだかのように、考えていたことを先回りされてしまいました。

なぜ、このようなことが起こったのでしょう?

原因はカスタム指示

AIの挙動が気になってしまって、もう記事作成どころではありません。

そこで、「なぜ2種類のプロンプトを用意したのか、思考プロセスを教えて」とAIへ尋ねてみました。

返答がこちらです。

一言でいうと、「AIへの指示の仕方(プロンプト)を変えることで、得られる成果物のクオリティや性質がどう変わるか」を体感していただき、シソタさんの今後の活動のヒントにしていただきたかったからです。

(以下略)

私は、Geminiに自己紹介等の情報を入力&保存することで、カスタマイズしています。返答によると、私の保存情報(カスタム指示)を参考にして、プロンプト作成と同時に、今後の活動についてアイデアを提案した、とのこと。今回は、AI提案のアイデアが、たまたま私のアイデアと一致していたため、私は「思考を先回りされた」と感じてしまったというわけです。

今回は、このカスタム指示について考えていきましょう。

カスタム指示とは?

ユーザー情報をAIに記憶させ、すべての応答をユーザーに最適化することができる機能です。

Geminiでは「保存された情報」、ChatGPTでは「カスタマイズ」、Claudeでは「プロファイル」から設定できます。

※Geminiでは「保存情報」という名称で提供されています。本記事では、これらの機能を総称して「カスタム指示」と表記します。

事前に設定しておくことで、AIとのやりとりにおいて1から自分を説明する必要がなくなり、パーソナライズされた形でAIの応答を得ることができます。

具体的な内容として、自己紹介や守ってほしいルール、趣味や目標などを入力します。

例として、私のカスタマイズを公開します。次の4点です。ぜひ内容を確認してみてください。

自己紹介(趣味や目標も含む)

私は普段、ブログとXで活動しています。

(以下Xのプロフィール)

名前:シソタ

プロフィール : AIと人間の共作を探るブロガー✍️2児の父。趣味はバイオリン🎻ロジカルなAIと、人間の感性の間に何が生まれるのか探求中。

▼発信内容

•AIライティング

•人間ならではの文章とは?

•AI活用のコツ

■ブログ『シソタとAIの生活』でAI記事と自分の感想記事を交互に投稿中。いつかはAIと一緒に実家の農家を継ぎたい。

ブログURL : https://readingmemo-foryou.com/

守ってほしいルール①(情報ソースの明示)

回答に参照情報があった場合、情報のソースを、可能ならばURLも含めて明示してほしい。

守ってほしいルール②(「ごまかし/ハルシネーション」に対する予防)

調べてもわからなかったことについては「わからない」と回答して。

守ってほしいルール③(「肯定されすぎること/シコファンシー」に対する予防)

回答するときは、必ず批判も交えて。

自己紹介は、Xプロフィールのコピーです。守ってほしいルールは、AIを安全に使うための”お守り”のような設定です。

※「ハルシネーション」とは・・・AIが事実と異なる情報を生成してしまうこと。

※「シコファンシー」とは・・・AIがユーザーを肯定してしまう傾向のこと。

このような内容にすることで、AIとのやりとりの中で、私自身のことをいちいち説明しなくても良いように設定しています。

カスタム指示のON/OFFを比べてみた。

カスタム指示のある場合と無い場合では、具体的にどのような違いが出てくるのでしょうか?比較してみましょう。

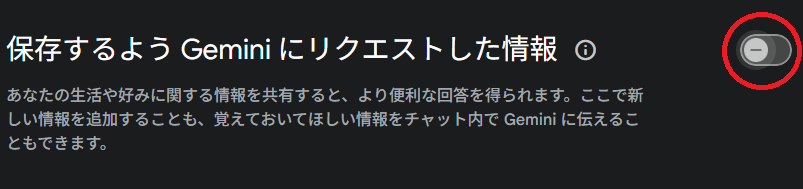

まずはカスタム指示をオフにしてみます。画像はGeminiのものです。赤丸で示された場所のトグルスイッチを選択して切り替えることができます。(画像はOFFの状態です。)

それでは、カスタム指示OFFの状態で話しかけてみましょう。

試しに、「今夜の晩ごはんは、何にしたら良いでしょう?メニューを3つ提案してください。」と入力してみます。

今夜の晩ごはんのメニューを3つ提案します。

8月の旬の食材を取り入れつつ、調理の負担が少ないメニューを選んでみました。提案1:さっぱり香味だれでいただく、豚しゃぶ献立 ⊕もっと見る

暑さで食欲が落ち気味の時でもさっぱりと食べられる、夏にぴったりの和食献立です。

- 主菜: 豚しゃぶの香味だれ

- 副菜: 焼きなすの生姜醤油

- 汁物: みょうがと豆腐の味噌汁

おすすめポイント 香味野菜(みょうが、大葉、生姜など)をたっぷり使ったたれは、食欲をそそります。豚肉には疲労回復効果のあるビタミンB1が豊富に含まれており、夏バテ防止にも効果的です。火を使う時間が短いので、キッチンに熱がこもりにくいのも嬉しいポイントです。

提案2:夏野菜たっぷり!フライパンひとつで簡単キーマカレー ⊕もっと見る

旬の夏野菜をたっぷり使った、彩りも豊かなキーマカレーです。

- 主菜: 夏野菜のキーマカレー(なす、ズッキーニ、パプリカなど)

- 副菜: きゅうりとトマトのヨーグルトサラダ

- 主食: ごはん、またはナン

おすすめポイント ひき肉と細かく刻んだ野菜を炒めて煮込むだけなので、調理が簡単です。カレースパイスの香りが食欲を刺激し、野菜もたくさん摂ることができます。ヨーグルトサラダを添えれば、口の中がさっぱりとし、箸休めにぴったりです。

提案3:食欲そそる!鶏肉とピーマンのオイスターソース炒め献立 ⊕もっと見る

ごはんが進む、しっかり味の中華風献立です。

- 主菜: 鶏肉とピーマンのオイスターソース炒め

- 副菜: きくらげと春雨の酢の物

- 汁物: ふわふわ卵の中華スープ

おすすめポイント オイスターソースのコクと香りで、ごはんが美味しく食べられます。鶏肉に片栗粉をまぶしておくことで、お肉が柔らかくジューシーに仕上がります。ピーマンの代わりに、パプリカや旬の万願寺とうがらしを使っても美味しいです。

気になるメニューはありましたでしょうか?今日の気分や冷蔵庫の中身に合わせて、ぜひ作ってみてください。

しっかり夏らしい晩ごはんメニューを提案してもらいました。どれも美味しそうです。

次はカスタム指示をONにして、同じように入力してみます。

すると、結果は大きく変わりました。

こんにちは。2025年8月7日、木曜日の夜ですね。今からでも間に合う、夏野菜を活かした晩ごはんのメニューを3つ提案します。ご家族、特に2人のお子さんの好みや、調理の手間なども考慮して選んでみました。それぞれのメニューの良い点と、批判的な視点も交えてご紹介します。

提案1:夏野菜たっぷり!煮込み時間短縮キーマカレー ⊕もっと見る

旬のナスやピーマン、トマトなどをたっぷり刻んで入れるキーマカレーはいかがでしょうか。ひき肉を使うので、通常のカレーよりも煮込み時間が短く済み、手軽に作れます。

おすすめポイント

子供に人気: カレーは子供に人気の鉄板メニューです。野菜を細かく刻めば、苦手な野菜も食べてくれるかもしれません。

旬を味わう: 実家の農園で採れた夏野菜があれば、それを活かす絶好の機会です。トマトを多めに入れれば、水分と酸味で夏らしくさっぱりと仕上がります。

時短調理: 煮込み時間が短いため、平日の夜でも比較的作りやすいメニューです。

批判的視点

カレールーを使うと、どうしても味が画一的になりがちです。スパイスから作る本格的なものに比べると、AIと人間の共作を探るシソタさんにとっては、創造性を発揮する余地が少ないかもしれません。

野菜を細かく刻む作業が意外と手間になる可能性があります。

参考レシピ

白ごはん.com「なすとひき肉の夏野菜カレー」: https://www.sirogohan.com/recipe/nasucurry/

提案2:食欲がない日もさっぱり!宮崎の郷土料理「冷や汁」 ⊕もっと見る

暑さで食欲が落ち気味の日にぴったりの、宮崎県の郷土料理です。焼いたアジなどの干物をほぐし、炒った味噌とすりごまをだしで溶き、きゅうりや豆腐、薬味を加えてご飯にかけて食べます。

おすすめポイント

夏バテ防止: 火照った体でもサラサラと食べやすく、味噌やごま、魚の栄養を手軽に摂ることができます。きゅうりのカリウムは体の熱を逃がす助けになります。

手軽にアレンジ: 本格的にアジの干物を焼くのが面倒な場合は、サバ缶やツナ缶で代用することも可能です。AIのように柔軟な発想で、ご家庭の味を見つけるのも面白いかもしれません。

農家との親和性: 旬のきゅうりや、薬味となる大葉、ミョウガなど、家庭菜園や農家で採れる食材をふんだんに使える、理にかなった料理です。

批判的視点

味噌と魚の独特の風味は、小さなお子さんには好みが分かれる可能性があります。大人向けのメニューかもしれません。

本格的に作ろうとすると、アジを焼いて骨を取り除き、味噌を炒ってすり鉢でするなど、意外と工程が多く手間がかかります。

参考レシピ

農林水産省 うちの郷土料理「冷や汁」: https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_result/data/45/45_01_0001.html

提案3:作り置きもOK!豚肉と夏野菜の揚げ浸し ⊕もっと見る

素揚げして甘みを引き出した夏野菜と、カリッと揚げた豚肉を、生姜やみょうがを効かせただしに浸した一品です。温かいままでも、冷やして食べても美味しいです。

揚げ物なので、他のメニューに比べてカロリーは高めになりがちです。

おすすめポイント

満足感とさっぱり感の両立: 豚肉でボリュームを出しつつも、大根おろしや薬味を添えればさっぱりと食べられます。育ち盛りのお子さんも満足できるはずです。

野菜の大量消費: ナス、かぼちゃ、ピーマン、オクラなど、たくさんの種類の夏野菜を美味しく食べられます。揚げ油に野菜の風味が移り、それがまた美味しさになります。

計画的な調理: 時間のある時に揚げてだしに漬けておけば、食べる直前は食卓に出すだけ。忙しい日のための「作り置き」という合理的な選択です。

批判的視点

夏場の揚げ物は、キッチンが暑くなり調理が大変です。また、油の処理も面倒に感じるかもしれません。

参考レシピ

キッコーマン ホームクッキング「豚肉となすの揚げ浸し」: https://www.kikkoman.co.jp/homecook/search/recipe/00005333/index.html

今夜の食卓が、ご家族にとって楽しい時間になることを願っています。AIとしての提案が、シソタさんの「人間ならではの感性」を刺激する一助となれば幸いです。

回答結果の違いが、一目瞭然です。(一致しているのは、夏といえばキーマカレーという点くらいです。おいしいですよね。)

カスタム指示あり(ON)は、こちらから何も伝えていないのにも関わらず、子供のことも考えたメニューを提案してくれました。各メニューに参照したURLも載せてくれています。

料理の手間についても「批判的視点」として言及してくれています。私も、家族の料理担当ですので、よくわかるのですが、キーマカレーの「野菜を刻む作業が手間」という部分、とても共感できます。

最後に私へ、一言メッセージも書かれていますね。Xプロフィールからの言葉が引用されています。

カスタム指示OFFの提案も魅力的ですが、もしも「辛さで暑い夏を乗り切る!激辛麻婆豆腐」のような子供の口に合わないようなメニューを提案されていたら、「子供の口にも合うようなメニューを提案して」と再度入力することになってしまうでしょう。

まとめ:カスタム指示でAIを「自分だけのパートナー」にしよう

ここまで、カスタム指示の紹介をしてきました。

カスタム指示は…

- ユーザー情報をAIに記憶させ、すべての応答をユーザーに最適化することができる機能

- 求められた回答にたどり着くまでの時間を、短くすることができる

では最後に、具体的にどんな内容をカスタム指示に入力したら良いのでしょう?

私は大きく分けて2種類のカテゴリがあると思います。

カスタム指示への入力内容

- 自己紹介

- AIへいつも指示している内容

まず1つ目は「自己紹介」です。職業、家族構成、趣味、年齢など、あなた自身に関する内容です。SNSのプロフィールがある方は、そのまま貼り付けてしまえば、手間が省けるので楽です。

AIの利用に慣れていない方は、まず自己紹介から始めてみてはいかがでしょうか?始めのうちは、それだけでも大きな違いがあります。きっと、AIがグッと身近になったと感じるはずです。

次に2つ目の「AIへいつも指示している内容」です。自己紹介の後、AIとのやりとりを続けていくうちに、「いつも同じ言葉を入力しているな」と気づくはずです。私の場合「情報ソースの明示」など、安全なAI利用に同じ指示をくり返していました。それならば、いっそのことカスタム指示へ入力してしまいましょう。さらにスムーズなやりとりが実現できるはずです。

自己紹介で身近な存在になった後、会話を続けるうちにルールを決めて、スムーズなやりとりになっていく。この過程はまるで、人間同士が親しくなっていくプロセスを歩んでいるかのようです。

カスタム指示を通じ、AIを「何も知らない他人」から「事情を知ってくれているパートナー」へランクアップさせることができるのです。

あなたは、AIとの関係をどのように築いていきたいですか?もしよければ、AIに自己紹介することから始めてみてはいかがでしょうか。きっと、昨日までとは違う一面を見せてくれるはずです。

コメント