私には2人の息子がいます。 下の息子の頭には「シャント」という医療器具が入っています。

手術をしたのは、2024年の7月、息子が1歳を目前に控えていたときのことでした。 自分の子が、まさか。 信じられないという衝撃と、これからどうなってしまうんだろうという不安。 シャントを入れた後の生活が、全く想像できませんでした。

シャントって何?

磁石に近づけてはいけないと言われても、どの程度影響するの?

そもそも磁力とは、どのように測られ、どのように表されるの?単位は何?

そして、生活の中でどれほどの制限を受けるの?

わからないことだらけで不安になりますよね。

この記事では、当時私が知りたかったこと。 シャントのある生活で、具体的に気をつけるべき点は何か? 私の体験談も含めて、情報をまとめました。

今、同じように不安な気持ちでこの記事を読んでくれているあなたへ。 この文章が、あなたの心を少しでも軽くする一助となることを願っています。

そもそも「シャント」って何?~体の中で働き続けるパートナー~

水頭症の治療で使う大切な医療器具

「シャント」とは、水頭症などの治療に用いられる大切な医療器具です。 何らかの理由で脳室に溜まってしまった脳脊髄液(のうせきずいえき)を、お腹の中など、別の場所へ流す役割を担っています。

頭の皮膚の下に埋め込まれた「バルブ」という装置と、そこから繋がる細い「チューブ」で構成されています。 手術によって体内に設置され、私たちの目には見えない場所で、体の一部として働き続けてくれます。

なぜ「一生」のお付き合いになるのか?

シャントを入れると、基本的には一生シャントと共に過ごすことになります。 手術によって身体に入ったシャントは、時間と共に身体の組織と癒着していくからです。

仮に症状が改善してシャントが不要になったとしても、癒着したシャントを取り出す手術は、臓器を傷つけてしまうなど大きなリスクを伴います。 そのため、シャントを外せると判断されるケースは非常に稀です。

まずは、これから一生を共にするという事実を受け止めること。 それが、シャントとの生活と向き合うための、大切な一歩です。

不安な毎日の「お守り」。「シャントカード」は必ず携帯しよう

シャントの身分証明書「シャントカード」の中身とは?

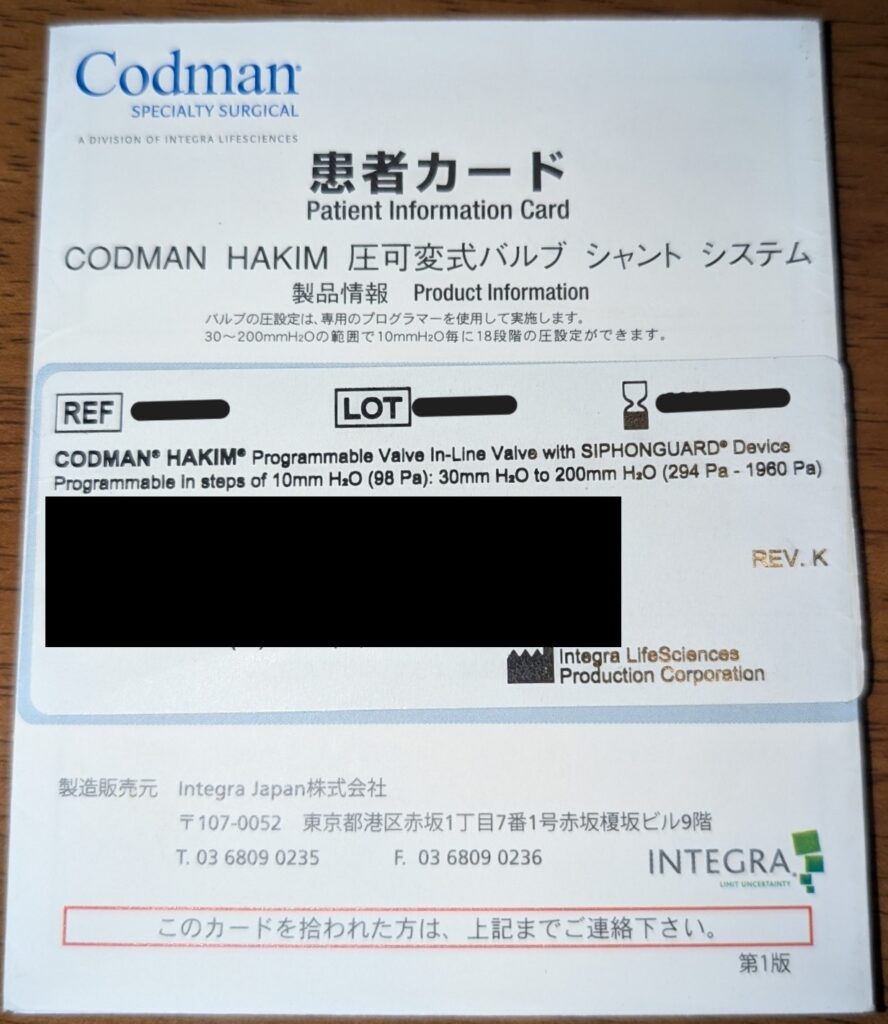

シャントの手術を受けると、「シャントカード」というものが渡されます。 これは、体内のシャントがどんな種類で、どのような設定になっているかを示す「身分証明書」のようなものです。

カードには、患者の名前や手術日のほか、シャントバルブの製品名、設定圧といった専門的な情報が記載されています。 もし旅先で倒れたり、かかりつけ以外の病院で診てもらったりする際、このカードがあれば迅速かつ正確な処置に繋がります。 まさにお守りのような存在です。常に携帯しましょう。

※実際に渡されるシャントカード。製品によって形式は異なります。

表面 裏面 内側

【体験談】空港の保安検査場ではシャントカード提示!

わが家では、実家への帰省で飛行機を利用します。 その際、必ず通過するのが空港の保安検査場です。

シャントによっては、保安検査場の金属探知機などが発する磁力の影響を受ける可能性があります。 そのため、私たちは検査を受ける前に、このシャントカードを職員の方へ提示しています。

そうすることで「磁力への配慮が必要な医療器具が体内に入っている」という意思表示がスムーズにでき、接触によるボディチェックなど、検査方法を配慮してもらえることがあります。 稀に金属探知機を通るよう指示される場合もありますが、長時間立ち止まらなければ大丈夫です。

シャント生活で一番の不安要素。「磁力」と正しく付き合うための知識

なぜ磁力で設定が変わってしまうの?「圧可変式バルブ」の仕組み

現在のシャント治療では「圧可変式バルブ」が主流です。 これは、頭皮の上から専用の磁石を使って、脳脊髄液を流す圧力の強さを調整できる、とても優れた仕組みのバルブです。

しかし、この「磁石で調整できる」という点が、日常生活での注意が必要な理由でもあります。 つまり、専用の機械でなくとも、私たちの身の回りにある強い磁力によって、意図せず設定が変わってしまう可能性があるのです。

自分のタイプを知ろう。圧可変式シャントバルブの主な種類

圧可変式シャントバルブと一言でいっても、実は様々なメーカーから、それぞれ特徴を持った製品が開発されています。ご自身やご家族がどのバルブを使用しているか、シャントカードで確認しておくと、いざという時にスムーズです。 ここでは、代表的な4種類の圧可変式バルブについて、その概要をご紹介します。

- コッドマン・ハキム(CODMAN HAKIM®) 1992年から使用されている実績のあるバルブです。10mmH₂O刻みで18段階の細かい圧設定が可能で、小児から高齢者まで幅広く対応できます。X線で設定圧を確認できるのも特徴です。

- ソフィサ(Sophysa Polaris®) こちらも広く使われているバルブの一つです。メーカーは、バルブの誤作動を防ぐため、携帯電話のスピーカーなどの電磁場を発生するものから3cm以上離すよう注意喚起しています。

- ストラタ(Strata®) このバルブも機構部分に磁石を使用しています。こちらのメーカーは日常生活の磁力については、磁石を発生源から5cm以上離すことで、影響をほとんど受けなくなると説明しています。

- プロゲーマー(proGAV®) 比較的新しいタイプのバルブで、設定変更の際に磁力と重力を利用するユニークな仕組みを持っています。そのため、日常生活における意図しない設定圧の変化が起こりにくいとされています。

参照情報

- CODMAN® HAKIM® 圧可変式バルブ – Integra Japan: https://www.integralife.jp/codmanhakim

- Polaris® アジャストメントキット-2 (PAK2) – Sophysa: https://www.sophysa.com/wp-content/uploads/2023/05/NT140_JA_JP_Rev000_2021-02.pdf

- 磁場の影響(ストラータ可変式バルブ)- Medtronic: https://www.medtronic.com/jp-ja/healthcare-professionals/products/neurological/shunts/strata-adjustable-pressure-valve/magnetic-field-influences.html

少しだけ専門知識!磁力の単位「テスラ」と「ガウス」を知っておこう

ここで少しだけ、磁力の単位について知っておくと、不安が和らぐかもしれません。 磁力の強さを表す単位には「テスラ(T)」と「ガウス(G)」があります。

1テスラ = 10,000ガウス

※1ミリテスラ(mT)=10ガウス

この関係だけ、なんとなく覚えておきましょう。 MRIのような医療機器はテスラ、身の回りの電化製品などはガウスで表記されることが多いです。 単位を知ることで、漠然とした恐怖が具体的な知識に変わります。

ちなみにMRIは3テスラ、または1.5テスラで実施されます。どちらの強度でもシャントバルブが壊れることはありません。MRI検査後、設定圧は変わる可能性が高いので、検査後に設定圧の調整がされます。

これだけは押さえよう!シャントカードに学ぶ「距離感」の目安

では、具体的に何に気をつければ良いのでしょうか。

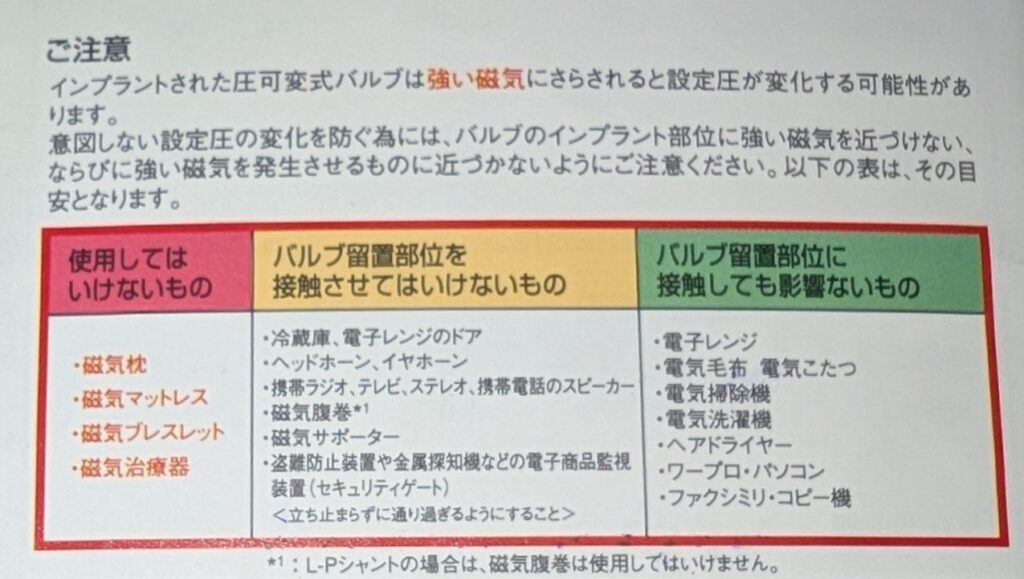

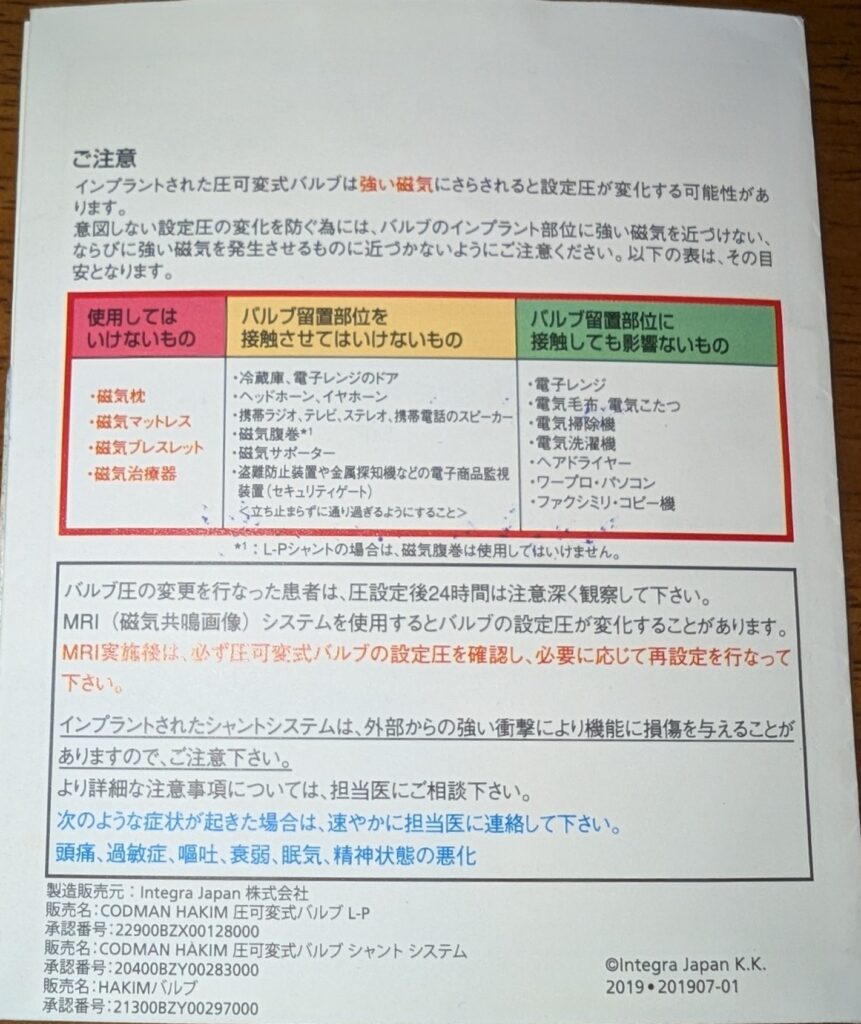

その答えは、シャントカードに書かれています。 例えば、私の息子が使っている「コッドマン・ハキム」製品のカードには、以下のような目安が記載されています。

- 【使用してはいけないもの】 磁気枕、磁気マットレス、磁気治療器など、磁力そのものを治療や目的とする製品。

- 【バルブ部分に「接触」させてはいけないもの】 冷蔵庫や電子レンジのドア、ヘッドホン、スマートフォンのスピーカー部分、IH調理器具など。

- 【接触しても影響ないもの】 電子レンジ本体、電気毛布、パソコンなど。

重要なのは「長時間、ぴったり接触させない」ことです。 逆に言えば、短時間そばを通り過ぎるくらいなら、まず問題はありません。

【わが家のケース】電子ピアノのスピーカー対策

日常生活で特に注意が必要なのは、強い磁石が使われているスピーカーです。 わが家には、足元に大きなスピーカーがあるタイプの電子ピアノがあります。

体の小さな子どもは、面白がってピアノの下に潜り込んでしまうことがあります。 スピーカーと頭の距離が近くなり、長時間接触するリスクを考え、普段はピアノの下に入れないよう柵を置いてガードしています。 このように、ご家庭の環境に合わせて少し工夫するだけで、リスクはぐっと減らせます。

どのくらいの磁力から注意が必要?

では、具体的にどのくらいの磁力で設定が変わる可能性があるのでしょうか。 2005年に発表されたある論文では、コッドマン・ハキムを含む複数の圧可変式バルブに対し、携帯電話を近づける実験が行われました。その結果、最も弱いケースでは「ストラタバルブ」が60ガウス(6ミリテスラ)の磁力で設定圧の変化が確認されたと報告されています。

参照論文: 「圧可変式シャントバルブに対する携帯電話による磁場の影響」 (原題: Effect of cell phone magnetic fields on adjustable cerebrospinal fluid shunt valves) 著者: Sadahiro Nomura, Hirosuke Fujisawa, Michiyasu Suzuki 掲載誌: Surgical Neurology, Volume 63, Issue 5 (2005) URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0090301904008275

60ガウスと言われてもピンとこないかもしれません。一般的な棒磁石は2500ガウス(0.25テスラ)です。

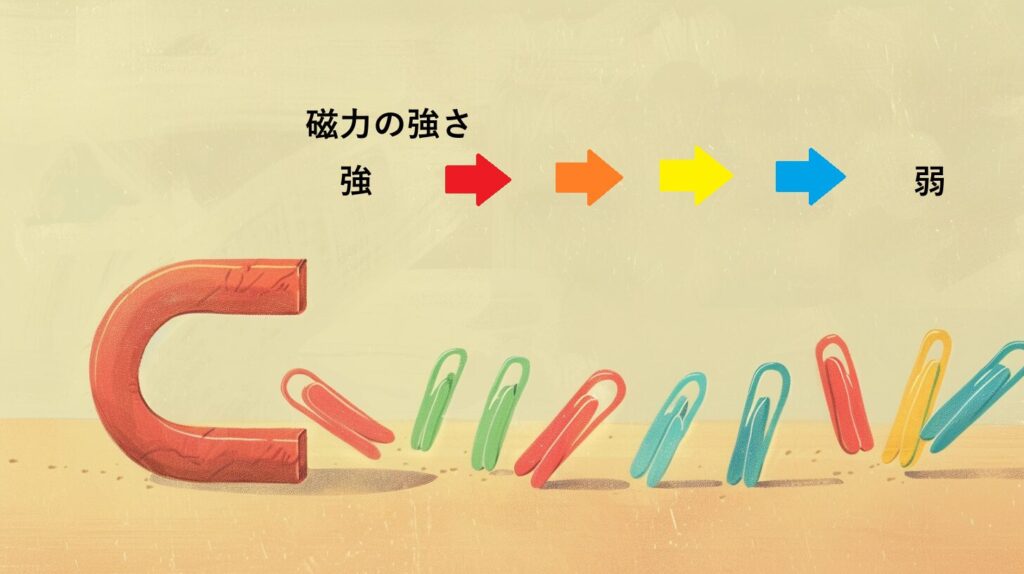

ここで最も大切なのは、「磁石の力は、距離が離れると急激に弱くなる」という性質です。

物理の法則では、小さな磁石(磁気双極子)が作る磁場の強さは、距離の3乗に反比例して弱くなります。磁石の中心から距離が2倍離れるだけで、磁力は8分の1にまで激減するのです。

参照資料: 「講義ノート 磁性 第1回」勝本信吾 東京大学物性研究所 (2022)

URL: https://note-collection.issp.u-tokyo.ac.jp/katsumoto/magnetism2022/note01-14_jp.pdf

具体的に「表面で2500ガウスある一般的な棒磁石から、どれくらい離れるとシャントに影響が出始める60ガウスまで弱まる」のでしょうか?

答えは、中心からの距離が約3.5倍になる地点です。もし磁石の半径が1cmなら、表面から約2.5cm離れると、磁力はシャントに影響を及ぼしにくいレベルまで減少します。

結論として、表面では2500ガウスほどの一般的な磁石でも、少し離れていればシャントに影響を及ぼすほどの磁力はなくなります。

磁石そのものをバルブ部分に長時間ぴったりとくっつけようとしない限り、日常生活で過度に怯える必要はない、ということです。 もちろん、ラグビーのような激しい接触を伴うスポーツを避けるなど、バルブに強い衝撃を与えないことも大切です。

「いつもと様子が違う…」子どもの体調不良、どう判断すればいい?

【体験談】シャントのせい?胃腸炎?判断に迷った熱性けいれん

シャント生活で磁力の次に不安なのが、子どもの急な体調不良です。

シャントの不具合でよく言われる症状は、嘔吐や、ぐったりしている様子など。しかし、これは子どもにはよくあることではないでしょうか?

保育園や幼稚園で胃腸炎をもらえば嘔吐しますし、高熱が出ればぐったりもします。

先日、息子が熱性けいれんを起こしたとき、私たちは「シャントが入っている」という不安から、#7119(救急安心センター事業)に電話をしました。結果として救急車でかかりつけの病院へ運ばれましたが、診断は「シャントとは関係ない、ただの熱性けいれん」でした。

「頭にシャントが入っている」という事実は、大きな不安要因です。 シャントのせいか、別の病気か。この見極めは、私たち素人には本当に難しいです。

迷ったら「#7119」、または病院へ相談を。

子どもの様子で少しでも気がかりな点があったら、一人で抱え込まずに専門家に相談しましょう。

「#7119」は、医師や看護師などの専門家へ電話で相談できる窓口で、救急車を呼ぶべきかどうかの判断も手伝ってくれます。

ただし、この事業は全国すべての地域で実施されているわけではありません。

お住まいの地域が対象エリアかどうか、事前に総務省消防庁のホームページなどで確認しておくことを強くお勧めします。対象外のエリアにお住いの場合は、迷わず病院へ相談をしましょう。

参照サイト: 総務省消防庁「救急安心センター事業(#7-1-1-9)をもっと詳しく!」

URL: https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate006.html

【重要】けいれんが起きたら必ず時間を計ろう

もし、お子さんがけいれんを起こしたら。 親としてはパニックになってしまいますが、絶対にやってほしいことがあります。 それは「けいれんが続いた時間を計る」ことです。

救急隊員の方や医師にとって、けいれんの持続時間は、その後の処置を判断するための非常に重要な情報になります。

スマホのストップウォッチ機能を使ったり、時計を見るだけでも構いません。慌てず、まずは時間を計り始めてください。 その行動が、わが子を救う的確な医療に繋がります。

【まとめ】シャントとの生活は怖くない。正しい知識が、不安を希望に変える

ここまで、シャントと共に生活する息子の様子と、私自身の体験談をお伝えしてきました。

この記事を通して一番伝えたかったのは、「シャントとの生活を、必要以上に怖がらなくても大丈夫」ということです。

日常生活で気をつけるべき、最低限の禁止事項はとてもシンプルです。「バルブ部分に、磁石を長時間ぴったりと接触させない」こと。ただそれだけです。

私たちの身の回りには磁力を持つものが溢れていますが、「長時間・ぴったり接触」する機会はほとんどありません。 だから、シャントが入っていても、多くの場合はこれまでと変わらない生活が送れます。

漠然とした不安は、相手の正体がわからないことから生まれます。

シャントと磁力について正しく知れば、何に気をつければ良いかが明確になり、怖いものは少なくなっていくのではないでしょうか?

それでも、子育てに不安はつきものです。 もし判断に迷うことがあれば、一人で悩まず、かかりつけ医や#7119に相談してください。

この記事が、あなたの不安を少しでも軽くし、シャントとの未来に希望を持つ一助となることを心から願っています。

※この記事は2025年8月時点の情報に基づいています

コメント